世卫组织-中国冠状病毒病联合专家考察组新闻发布会实录

北京时间2月24日晚7点30分,世界卫生组织-中国冠状病毒病联合专家考察组在北京召开了新闻发布会,通报此次考察的结果和对中国以及全球应对疫情的下一步措施提出建议。发布会的嘉宾是两位联合考察组组长Bruce Aylward博士和梁万年博士。发布会由国家卫生健康委新闻发言人米锋主持。

主持人:

女士们、先生们,各位媒体朋友们,大家晚上好!欢迎参加中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组举行的新闻发布会。我是中国国家卫生健康委新闻发言人米锋。新冠肺炎疫情发生以来,国际社会高度关注。经双方协商一致,中国和世界卫生组织邀请中外专家组成联合考察组对中国疫情防控工作进行考察。考察组2月16日开始相继赴北京、广东、四川和湖北武汉,目前已经按计划完成了全部的考察工作。

今天的发布会邀请到考察组外方组长、世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德先生和中方组长、中国国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作专家组组长梁万年先生。他们将和大家共同介绍本次考察的情况,发布考察报告的主要内容,并就考察活动和报告相关问题来回答媒体提问。发布会全程采用交传的方式,可以使用中英文同时提问。

首先请梁万年先生介绍相关情况。

梁万年博士:

大家晚上好!下面我简要地给大家介绍一下中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组的主要目的和主要的发现。

为落实世界卫生组织突发事件委员会的相关临时建议,经中国和世界卫生组织协商,决定组建中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组。联合考察组由25位中外专家组成,涵盖流行病学、病毒学、临床管理、公共卫生等领域。在华期间联合考察组与国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制相关成员单位举行会谈,并赴北京、广东、四川、湖北武汉实地调研,全方位深入了解全国和相关省市的疫情情况、防控措施、医疗救治、社区农村防控、科研攻关等。考察期间,考察组同政府官员、应急团队、资深科学家、一线临床和公共卫生人员以及社区居民都进行了充分讨论和交流。

这次考察的主要目的包括:一是了解这次疫情的流行病学特点,包括它的传染源、传播途径、易感人群、流行特征;二是了解它的临床表现,尤其是看它的病情轻、中、重度的比例以及疾病的严重程度。三是了解中国政府及各地应对这种疫情所采取的防控措施及其效果。四是对下一步中国政府乃至国际社会应对此次疫情提出相关建议,同时对国际合作和科学研究的优先领域提出相应的建议。

考察组有五个方面的主要发现,分别是关于病毒的认识、对此次疫情的判断、疫情传播特点也就是其传播动力学,疾病的严重程度,以及中国政府的应对策略和措施。详细的考察报告此后将告诉相关部门,下面我简要介绍这次的主要发现。

一、关于对新冠病毒的认识。通过对不同地点分离的104株新冠病毒毒株进行全基因测序,结果证实同源性达到99.9%,考察组根据这个结果认为,该结果提示病毒尚未发现明显的变异。

二、关于新冠肺炎疫情的流行病学特征。在人口学特征方面,现在确诊病例患者平均年龄51岁,其中近80%的是在30-69岁。在确诊病例中近78%的病例来自湖北,这个数字是截至2月20日的。

三、关于新冠病毒的宿主。现在尚未明确,但根据中方提供的相关资料提示蝙蝠可能是它的宿主,穿山甲也可能是这个病毒的中间宿主之一。现在科学家们正在进一步的研究,明确病毒宿主。

四、关于传播途径。目前认为新冠肺炎的传播途径主要是呼吸道飞沫传播和接触传播,但是也有证据显示,在部分确诊患者的粪便当中检出了新冠病毒,所以可能存在粪口传播的途径。一些案例也提示不排除在一个密封、相对小的空间内存在呼吸道气溶胶传播的可能,但粪口传播和气溶胶传播的流行病学意义和价值还有待进一步证实。

这个疾病是有家庭聚集性的。我们考察组到了广东和四川。资料显示,这两个省的病例主要是家庭聚集性病例,是在湖北以外,可比较真实反映家庭聚集性存在的省份。这两个省78%-85%的确诊病例是来源于家庭聚集性。家庭聚集性恰恰表明他们的防控措施是到位的,输入病例进来以后,通过严密的防控,使在家庭内出现的二代病例和聚集,并没有造成社区的持续传播。从这个角度来看,聚集性病例多并不意味着是一个坏的事情。

各地对密切接触者都实行了严密的管理,对他们进行了追踪,并且进行医学观察。现在发现大约1%—5%的密切接触者,经实验室确诊感染了新冠病毒。

关于易感性,由于新冠病毒是一个新的冠状病毒,各年龄段的人群对其都没有特别的免疫力,可以推断人群是普遍易感的。这种病毒的传播动力学可分成三个方面:一是武汉,早期新冠病毒可能来源于一种动物,从动物传播到人类后,在人群当中随着适应性的增强,形成了人间持续传播,也就是我们常讲的社区传播。但从1月23日后,从武汉的疾病流行发病时间来看,每天的新发病例数是呈下降趋势。到今天为止,每日新发病例数,包括每日新报告病例数,和高峰时间相比都呈现了下降趋势。

武汉以外的地区,尤其是湖北以外的省份,早期传播主要是输入性传播,病例主要来源基本上和武汉、和湖北都是有关系的。一些地方出现了局部的社区传播现象,包括家庭聚集性。还有相当一部分地方只是散发的输入性病例,并没有形成社区传播。所以疫情情况在这些地区和武汉、和武汉周边的几个市,是有明显的不同特点。

我们也注意到在一些特殊场所和一些特殊人群当中发生了新冠肺炎疫情,比如说医务人员的感染。医务人员感染的总情况是,全国有3000多名医务人员感染。但是从感染的来源,哪些是社区获得性感染,哪些是医疗过程当中引起的院内感染,科学家们正在进一步的研究。感染的3000多名医务人员,大部分甚至绝大部分是来源于武汉,我们分析认为,可能和武汉在疫情高峰时期,医务人员对疾病的认识、各种防护设施的保障、开设定点医院和其他医疗救治设施时相应配套的磨合和完善、医务人员长期工作疲劳、防护程度不足等等,可能都有关系。

关于疾病的严重程度,当前数据和研究提示大多数患者是轻症的,可以康复。轻症、重症和危重患者的比例分别是80%、13%和6%左右,还有一些无症状感染者。但是无症状感染者到底是感染后不出现症状,成为一个健康的带毒者,还是处在疾病潜伏期,都待进一步明确。无症状感染者是否能够传播疾病、在疾病传播中的作用也有待进一步研究。

从病死情况来看,全国的病死率大概是3%—4%。全国除武汉外,其他省市的病死率在0.7%左右。从发病到实验室确诊平均间隔时间,最早全国为平均12天,2月初已经下降到3天。武汉已从早期的15天,下降到现在的5天。这说明我们对疾病的发现和诊断效率大幅提高。现有资料表明,轻症患者从发病到康复平均时间是两周,重症患者需要三到六周。截至2月22日,全国已经有1.8万余病例康复。

上面我简要介绍了主要发现,谢谢。

主持人:谢谢梁万年先生。接下来有请布鲁斯·艾尔沃德(Bruce Aylward)先生作介绍。

Bruce Aylward博士:

非常感谢。晚上好,女士们、先生们!在发言之前,我想首先借此机会代表我个人、代表考察团、代表我的同事们向在疫情中失去亲人、朋友和同事的中国人民表示深切慰问。在我们此行过程中,我一次又一次地目睹和体会到,因为疫情失去亲朋好友的人们一边悲痛一边又鼓足力量前行。

在讲具体的工作内容之前,我想表达两点谢意。首先我要感谢中国政府以及世界卫生组织高层领导,能够委以我们如此重任,能够把这样的重担委托于我无比睿智的同事梁万年教授和我。其次,我要感谢在考察过程中我们曾与其交流、沟通,或询问,有时更像是质问,有时甚至是拷问的,数以百计的各位中国同事,我觉得我们向他们提出大概有上千条问题,和疫情防控工作本身一样沉重。他们的回答是如此之重要,因为每一次遇到这样的棘手难题的时候,我们每个人都觉得深陷重重迷雾之中而看不见前路,他们的这些回答让一切零乱又重新找到了章法,中国人民是如此之有条法、如此之勤劳,他们的回答让我们把这些错乱的部分拼凑到了一起,又找到了前路。

我们在中国考察,有时搭乘飞机、有时搭乘火车、有时搭乘汽车,每次一有机会,中方专家总是会30秒之内睡着,然后起来工作,这大概是因为工作太辛苦了,每一个阶段的成功都是如此值得庆祝。

女士们、先生们,我们的报告涵盖诸多发现与结论,长达45页。但其中有八点是我和梁教授都认为必须要在今天的场合和大家强调。其中四点是与中国所采取的应对措施相关的,是对中国提出的建议,另外四点是对全球提出的建议。

对于中国所采取措施的评论和提出的建议,我想讲述关于中国采取的策略、集体的行动、带来的影响和下一步恢复阶段所要做的措施。

首先中国做了什么?

面对一种未为人知的新型病毒,中国采取了古老的传染病防治方法,并采取了可以说是有史以来最恢弘、灵活和积极的防控措施。中国采取的一些传统措施包括在国家层面上鼓励大众勤洗手、戴口罩、保持社交距离、社会层面的体温监测。很快我们看到这种应对策略在不断地进行调整。中国从最初采取的比较整齐划一的方法,慢慢地转变到基于科学的、以风险为导向的管理方法,更多地考虑每个地方的实际情况和能力,也考虑到病毒传播的特性,我觉得这种微调带来了极大的影响。

我们也看到了一些不同。首先,古老的方法加以现代化的科技产生了更大的效果和产出。这种协同优势大概几年前我们都无法想象到。比如像大型医院进行临时床位的调拨,以便使更多新冠肺炎患者得到救治。有很多常规诊疗项目被转变到以在线的方式去提供,在此方面中国展现出了极大的优势。在四川我们见到这一点非常惊艳。当时我们问这样一个问题,非常偏远的地区是如何协调工作的呢?当时的同事回答我们,通过5G平台实时对话,于是我们问,能不能给我们看一下?大概2分钟之后,实时的5G视频对话界面就调出来。我们见到在偏远地区的流行病学调查团队正在开展工作,在几千米之外他们可以通过这样的平台与四川省内的高级别专家实现互动。所以我们也花了非常多的时间真正地理解中国所采取的策略,因为当我们面临一种危险的呼吸道传播疾病的时候,中国有很多超出我们想象、与其他地方不同的策略。

第二,这种策略是如何实现,并转变带来切实的效果呢?

我们访谈过程中了解到,这是由于中国有巨大的集体意愿,不管是社区层面上的工作者,还是上至省长、市长这样的官员,这真的是一种全政府、全社会策略,你们身在其中并以这样的方式运行,但这其实并不常见。

这其中一点尤其让我们印象深刻。我们面临着全球层面上医用物资短缺的挑战,而许多国家也开始储备这些资源。但我们看到,尽管在中国,每个省都有疫情暴发,都有感染病例,但是各个省依然花很多气力去想如何为湖北省、武汉市提供医用物资和医务工作者援助。这是非常重要的信息,我们该让世界其他国家和地区了解,我们该如何团结一致、互通合作,打赢这场战疫。

所以我们就沿着这样的思路,先了解中国采取的策略。

第三,这种策略的开展是否真的带来了影响,带来了改观?

联合考察组在近距离考察并从多重角度分析后认为,毫无疑问中国所采取的策略改变了这种快速攀升的,并且是潜在致命疾病的曲线。能够说明这一点的最简单直接的就是数据。两周前,我也记不清是2月9号还是10号的时候,我刚到中国时每一天新报告的确诊病例大概都是2500多,那一天我记得是2478例。而两周后,在今天我将离开中国的时候,当联合考察任务结束的时候,我们知道昨天报告的确诊病例为416例,两周之内实现了80%的下降,这样的下降是切实的。

我也知道数据在不断地变化,做统计也面临挑战。所以我们通过比较不同来源的信息,来确定这样的下降是不是真真切切的。而真的去实地学习和考察的时候,就会看到许许多多的事实,再一次不容置疑地向我们确认了这种真切的数据下降。比如在考察过程中我们看到某省的发热门诊就诊量曾经由高发时段每工作日4.6万例,下降到我们考察时的1.3万。在发热就要去门诊就诊的意识加强的同时,我们看到了这样实际的下降。

还有一个是昨天我和梁教授在武汉考察的时候,注意到武汉的医生和我们讲,我们几周以来终于看到腾出空床来了,可以有病人进来了。对于说这样的话我非常谨慎,就是关于腾出空床来了,但是我想他们是一线工作者,他们最了解实际情况。昨天我碰到了一位名为曹彬的研究人员,他给我留下了深刻的印象,他是负责抗病毒药物开发的。我问他,在研发抗病毒药物过程中最大的挑战是什么?他跟我讲,现在是招募病人,因为病人数目在下降。我之所以在这一点上多花一点时间来讲,是因为大家都在关注数字,并想了解真实的情况,我们也是如此。我供职于世界卫生组织,但这次我是和12名来自世界顶尖研究所、公共卫生机构的专家来华考察,他们希望看到有说服力的证据。很快,当我们看到有不同来源的数据指向同一个方向的时候,我们知道这样的下降是真切的。也是由于中国人民和中国付出了如此多的努力和代价,我们避免了并预防了很多病例。

我们研究了武汉的二代续发病例,也研究了中国其他地方的二代续发病例,在此基础上做了一个评估,正是由于中国采用了全政府、全社会的这一经典传统、看似又老派的方法,避免了少则万余多,多则数十万病例的出现,这是了不起的成就。

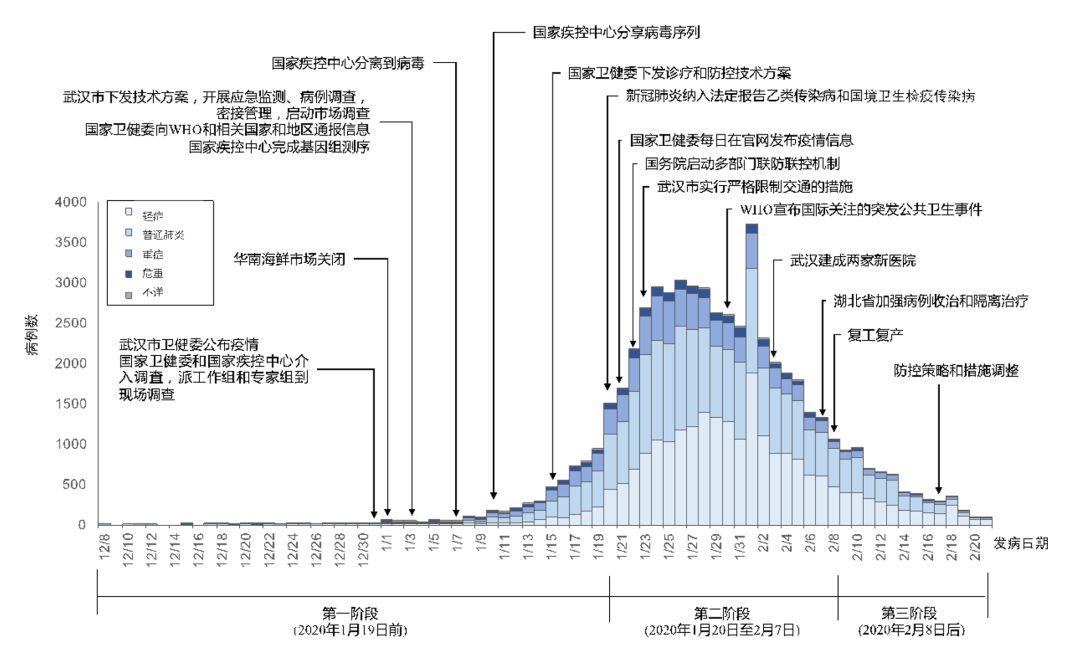

我可以用这样一张图说明这一点,这是中国的2019冠状病毒病流行曲线。首先要感谢中国疾控中心为我们作出这样漂亮的曲线。大家首先看到的是1月下旬之前,病例急剧上升,几乎持续到一月第三周结束。一般数学模型和一般情况往往是它会继续急剧攀升,直到没有疑似病例、传播停止为止后,开始下降。而在中国我们看到的情况是,它出现了一个高峰接近于平台期的状态,之后就出现了下降。我们知道在流行病学领域,如果出现了这样的曲线,必然是由于采取干预措施。流行曲线的可能情况和实际情况之间的差距展示了中国所采取的有力措施是如何避免了可能发生的数十万例感染。

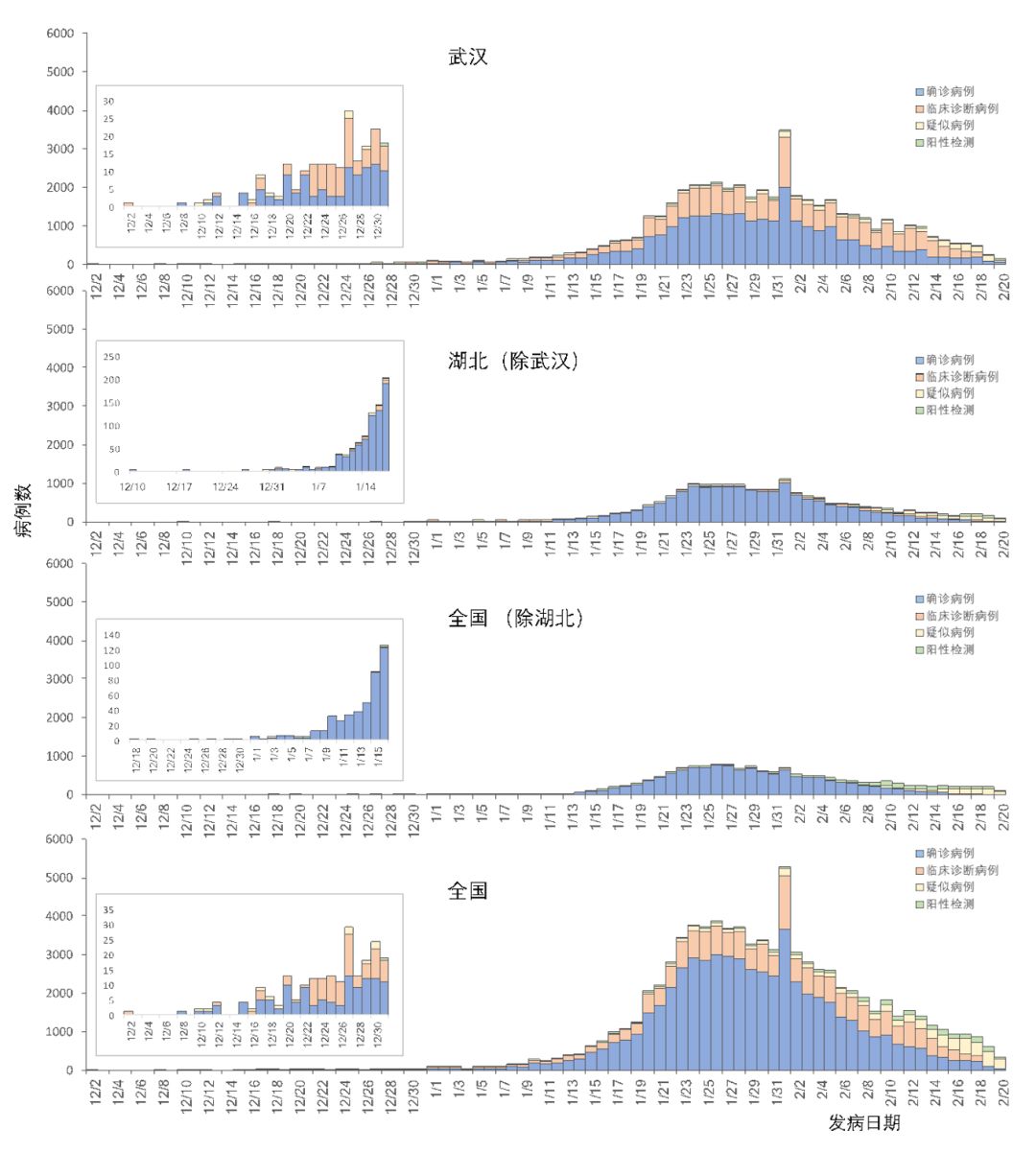

还有其他一些图。这是全国的暴发情况(图),这是湖北之外的情况(图),这是湖北除武汉市其他地方的情况,最上面是武汉的情况(图)。中间那个比较平缓的线段就表明是采取了非常激进、有力的防控措施才能下降如此,这样的改变对于中国和世界来说都是极大的贡献,因为这种病毒在某一些环境下可能会急剧暴发和病例数目出现急剧攀升。

而这样的成绩来之不易,因为这些流行病学的曲线,其背后在每一条线上都是一个了不起的政策决定,都是中国的领导人和领袖们了不起的决定,做决策很难,指导公众能够按照这样的决策去操作也不易,比如交通管制措施、比如居家隔离的措施,诸如此类才实现了这样的曲线。这也是为何说中国每一个公民都为此做出了贡献。

讲了这些好的方面,我和梁教授和我们团队对于问题也一贯是坦诚的。每一场疫情,每一场危机中都是我们学习的机会,有时学到的是应该更早预警,有时学到的是应该优化对医务工作者的保护,有时学到的是应该加强彼此沟通弥补现有的知识空白,有时学到的是应该让这样的沟通更坦诚,以及提出建议以在疫情防控的进程中落实以上内容。

第四,中国下一步该怎么做?

中国在新报告确诊病例下降时,已经在考虑要恢复其经济和社会正常秩序。今天我还在和梁教授讨论,这个病毒可能还会存在几个月。我们应当考虑恢复经济和社会的正常秩序时、几个星期或者更长时间之后学校重新开学后,应该注意些什么。在这场防疫过程中中国掌握了越来越多的相关的知识、工具,提升了能力。我们从考察团的角度来讲,也认为现在应该去慢慢地恢复社会和经济的正常秩序,哪怕我们同时在做着武汉和中国其他地方的防疫工作,可以同时推进。因为恢复也需要时间。核心和关键就在于要逐步取消之前的限制措施。

另外就是不断地去提升能力,在这场防疫过程中中国已经向世界展现出了惊人的能力。在随着病例数目下降过程中,中国也在增加床位数,买进了更多呼吸机,并同时提升了公共卫生领域的防控能力。我们也认识到,当我们去促进这个流行性曲线向尾部下降的时候,依然会存在这种病毒再次输入、重新复苏的风险。酒店、饭店复工复产,各个商场也重新开门营业,学校也重新正常开学,依然有卷土重来的这样的风险。中国正在小心控制着这样的风险。

因此,我认为此次考察团得出的最重要的建议之一,是我们要让中国完全从这场疫情中彻底地恢复其元气,因为世界需要中国的经验来应对这场疫情。在新冠肺炎的应对方面,中国是世界上掌握最多知识的国家,并且成功地实现了其转身、遏制和扭转。任何国家若在贸易或旅行方面采取限制和障碍性的措施,只会影响世界应对新冠肺炎的能力。任何国家对中国采取了超过了《国际卫生条例》推荐建议之外的其他措施都应重新评估,因为中国的风险在下降,而中国能够为世界带来的贡献在增加。

我们在关于中国这四点上说了很多,因为我们此时就在中国,在评估,在看中国所做的工作,在提出建议。

在讲世界这四点建议时,我会讲得快一些。

首先,需要传达给全球的讯息是,新冠病毒是一种新型的病毒,能够造成极大的卫生、经济和社会影响。

当前,国际上经常会听说2019冠状病毒病更像SARS还是流感?但2019冠状病毒病既不是SARS也不是流感。引起它的是一种全新的病毒,有着自己的特点。梁教授在他的发言中也提及了其特点。如果我们不能谦卑地对待其新的特点,那我们就陷入了要么是SARS要么是流感的定性思维中,没有办法像中国一样如此灵活地去思考这个问题、如此果敢地采用相关的措施,没有办法去应对这场疫情。可以分享一个例子解释一下,关于新型冠状病毒的知识变化如此之快,而中国又是如此快地掌握了新的知识,并采取相应的调整措施。疫情应对的七个星期里,我们看到中国的2019冠状病毒病的诊治指南已经更新到第六版,如此之快速的根据新更新的知识进行调整,对于一个拥有14亿人口的大国来说是了不起的优势。

中国没有只是采用应对其他疾病的传统方法,而是开发了针对此次疫情的新方法,并以很多国家认为不会奏效的策略扭转了疫情的局面。而且在不同的环境中,湖北也好,广东也好,有散发病例的河南或者其他省份也好,大家都因地制宜地利用这种古老的围堵策略。在中国我们充分看到了,有什么就先用什么,用什么就快速地去用。

全球应该如何应对?

这也许是最大的挑战。国际社会明显在思想上和行动上,尚未做好准备采用中国的方法,而中国的方法是目前我们唯一知道的、被事实证明成功的方法。在全球为疫情应对做准备的过程中,我曾经像其他人一样有过偏见,对非药物干预措施的态度是模棱两可的。很多人会说,现在没有药,没有任何疫苗,所以我们没什么办法。而中国的方法是,既然没有药,也没有疫苗,那我们有什么就用什么,根据需要去调整,去适应,去拯救生命。

考察报告中有更详细的介绍,在此不再赘述。我想再次强调为什么要做这样的尝试。在防止疫情的国际蔓延方面,中国筑起了第一道防线。我在考察过程中一次又一次听到中国人民的担忧,中国人民感觉自己有责任去遏制病毒的国际蔓延。他们在一个1500万人口的城市实行了封城的果断措施,这项措施也许要持续几个星期。刚才的流行病学曲线也显示了这类措施直接带来了平缓的下降或保持在较低水平。

我们看到,病毒也会在其他国家传播,所以我们建议其他国家严肃考虑类似的做法。并非每个有疫情的城市都要封城,但是需要采用有效做法筑起第二道防线,以防疫情向那些公共卫生系统较为薄弱的国家传播。中国争取来的几个星期的时间如此宝贵,大概七个星期之前这种病毒对我们来说还是全新的。几个星期之内,中国快速开发了诊断试剂,尝试了诸多抗病毒治疗方法,也许再过几个月就能看到疫苗方面的希望。几个星期的时间内,可能会带来很大的改变。

我们向全球提出的最后一点建议是,这一段争取来的宝贵时间要用好,尽管我们列出了很长的研究清单,但也强调研究项目应该有优先次重,以便快速地掌握知识以进一步阻断病毒传播,进一步降低重症率及病死率。我们认为瑞西韦德可能有预期效力。比如我见到研究人员曹彬说现在招募病人变难了,不仅是因为病例减少了,而是同时还在开展其他实验研究,而这些并未见得有多么大的希望。所以我们需要开始优先那些可能帮助我们更快挽救生命的研究项目。这不是中国独有的问题,也是全球的问题。我们在中国见到了许多让人叹为观止的成绩,中国依然有更多的机会,世界也有很多机会向中国学习。我们报告中提出了非常多的具体建议,包括其优先次序。

我们在5个领域共提出22条建议,针对于三类不同的对象,有病例输入的、有感染病例的国家,对中国,对未受疫情影响国家提出了相应的建议,其中有一些是我作为公共卫生专家30年来第一次提出的建议。报告中有一条建议是写给公众的,这是我们之前从未在类似报告里做过的。我们强调,所有好的做法如果想要奏效,必须要有公众的集体意愿。正因如此,中国有能力通过传统的公共卫生干预方法,应对一种新型的未知病毒,并且在流行病学曲线反映出非凡的成绩。

我们处于一个关键而危险的时刻,一种新型病原体有向全球蔓延的风险。我们希望通过考察组这段时间紧密、辛苦、勤勉的工作,向世界敞开一扇门,看看中国所做的非凡成绩,这并不是为中国唱赞歌而是描述现实。当面对一种未知病毒,面对危险时刻,一些人可能会陷入绝望,觉得只能一切听天由命。而中国采取了果敢的做法,意大利也在仿效,我们想向世界表示,像中国这样去做吧,这样可以拯救生命。

最后我想向武汉人民讲几句。25年前,我曾经到过武汉,当时是做一个病毒消除的能力评估。那时的武汉要比现在小很多,但依然车水马龙、熙熙攘攘、活力蓬勃。我记得当时共事的中国同事斗志昂扬。两天前,梁教授和我到达武汉时,城市变得不一样了,充满着高楼大厦,火车站是现代化的城际交通枢纽,然而一切却陷入沉寂。那些高楼大厦里面的灯光,是1500万的武汉人民,他们几个星期静静地待在家里。而当我们与武汉同事沟通时,他们说这是我们的责任,是我们身上肩负的一份天然的责任,要保护全世界。

我们要认识到武汉人民所做出的贡献,世界亏欠你们!我想当这场疫情过去的时候,希望有机会代表世界再一次感谢武汉人民。我知道在疫情过程中,中国人民奉献了很多,也经历了很多,武汉人民是砥砺前行的。我也非常珍视这次与梁教授共事的机会,可能很久之后才能再回到中国。我觉得此刻,世界应该了解中国所做的事情,当每一天每个国家在犹豫该做什么不该做什么的时候,病毒的蔓延是不会停止的,病例数就可能会扩大。我们需要快速行动起来。谢谢!

记者提问:

布鲁斯·艾尔沃德先生讲到中国采取的众多的积极的防疫措施,这是我们能够认识到的。同时我们想了解这个病毒最初在武汉是怎么样滋生起来的,到底什么地方出现了偏颇和失误呢?它最初又是怎样在武汉快速的蔓延开?在这一场疫情应对的过程中有哪些方面的教训是我们需要吸取的。你与当地医务工作者有过对话,我想问像公众的审查机制,又会在应对疫情过程中起到什么样的作用?

Bruce Aylward博士:

首先,我们考察团的目的是找到有效措施,并非回避问题,而是因为我们正处于全球性的突发公共卫生事件中,我们需要了解什么措施在中国有效,以便应用于其他国家和地区。如您所言,我们同样需要从无效的措施中汲取教训。我之前提及,我们遇到的情况并非仅发生在湖北,同样在其他地区存在。对警示信号快速采取行动的反应上存在一些延迟。这是在任何疫情暴发或新发传染病应对中普遍存在的问题。因为人们无法想象该地会发生这样的疫情。

对于是否有如您提到的其他疾病在起作用,坦白来说我不清楚,我们的关注尚不在此。其他方面因素同样重要。这种疫情的应对,我想任何人都无法想象到底需要多少床位,需要持续多久。目前湖北有数万病人在医院病床上,处于恢复阶段。如果有什么需要学习的经验教训,即是反应速度,需要快速的行动,速度就是一切。而我最担忧的是他国是否汲取了需要快速应对的教训。目前,多个国家疫情暴发呈指数增长。如大家所见,疫情席卷多地,可以在一个地区呈指数增长,这是极具毁灭性的。

我不明白的是中国用如此酸楚的甚至可怕的方式吸取教训,从而在其他30省出色的控制疫情,为何在疫情袭击其他国家时,仍如同炸弹,一点即爆。所以我花了大量的时间解释我都做了什么。速度这个教训非常重要。以及采取激进的措施,这些措施,如病例发现、接触者追踪,除了西非、刚果的埃博拉疫情,我们已很少用到。都是运用现代化手段进行传统的调查,进行尝试,这都是中国所做的尝试。

还有一点非常重要的是,如习近平主席指出的,我们要找到问题的关键所在,进行必要的改革,保障重大疫情防控体制机制运行。同时我们注意到在所有的疫情爆发过程中所造成的人力损失难以预料。我们都需要审视现有体系,坦率的说,没有任何一个体系能做到及时响应。

梁万年博士:

我们这次主要目的是来看哪些策略和措施是有效的。中方和外方专家也都曾一起讨论,我们对这次新冠肺炎疫情,尤其是武汉情况,如果回头来看,我们采取什么样的行动可能是最好的。总体感觉就是,如果利用我们对已知病毒,特别是冠状病毒和流感病毒的知识,来阻止新冠肺炎疫情的话,肯定是不行的。所以刚才布鲁斯先生在前面讲评估和建议时,也特别把这点写上去了。我们利用已有知识,比如对SARS、对流感的认知,来对待这个新的疾病、新的病毒,是不行的。现在看来这个病毒不简单,是很狡猾的。我们无法使用现有知识来应对,需要边阻止疫情、边总结经验、边改变措施和策略。这可以说是我们的经验。我们早期对疾病的认识不够到位,这也是我们的局限。我就补充这一点。

记者提问:

通过对中国四个地方的考察,对下一步疫情防控您有什么建议?当前的防控措施还存在哪些挑战?

Bruce Aylward博士:

首先最重要的一点是,虽然新增病例数量下降,但切不可沾沾自喜,未获全胜,不能轻言胜利。中国与世界绝大多数国家的人群仍普遍易感,因为这是一种新型病毒,人群对其尚无免疫力。虽然病例数量在下降,但仍有大量的脆弱人群,况且病例数的下降是通过大量努力实现的。它有反弹的风险,当出现反弹的时候又需要快速的进行应对。在防疫过程中,当取得初步成功后,最大的风险就是沾沾自喜,自鸣得意,接下来需要继续在扩容医院床位,购置呼吸机,疫苗等方面的持续投入,如梁博士所言,这是一种狡猾又危险的病毒。轻言胜利往往是最危险的,中国在这方面做的很好,尽管取得了阶段性的成功,但中国明白接下来仍然任重道远。

梁万年博士:

我非常赞成布鲁斯先生的建议。刚才这位记者也问了一下对成效的评价。刚才布鲁斯先生在他的评价当中有一句话,是我们专家组在一起讨论而得出的,不知道大家记住没有,用一句话来总结,中国所采取的非药物性干预措施,改变了这个疾病的传播进程。他反复用刚才所使用的图来说明这点。这个疾病暂时没有特效药物,没有有效的疫苗,但是中国政府、中国人民采取了非药物性干预措施,也就是社会措施:隔离、医学观察、减少接触、自身防护。采取这些措施后,疾病的流行过程,也就是他讲的流行曲线改变了。我想这是中国应对此次疫情的最大成绩之一。我们报告中,对其他各国的建议,也特别强调推荐这种方法。在没有药物和疫苗之前,这个措施应尽早采用,越快越好。

第二,对此次中国防控策略,给我们印象最深刻的是,既要统一领导,但又要实施基于科学、基于各地实际分析评估、有针对性的策略措施,并且不断调整和优化。

以上这两点给我们考察组印象非常深刻。

记者提问:

关于武汉的情况,什么时候武汉可以出现拐点,什么时候武汉的社会经济生活可以恢复正常?

Bruce Aylward博士:

关于武汉何时出现这样的拐点,在刚才这张图上我们已经看到了这样的拐点,我记得大概十天前这里的确诊病例数目就在下降。目前,我们已经看到治愈出院病例数已经大大超过了确诊入院病例数,这是可喜的改观,但何时为零,就非常微妙了,因为我们面对的是一个非常狡猾的病毒。我们了解到现在依然还有成千上万患者在武汉的定点医院或方舱医院接受治疗及康复。从流行病学曲线来看,我们常常看到患者数量下降后,随后的下降会越来越快,这也符合传染病发展的相关理论。当然,我们此时依然需要保持谨慎,面对一个未知的病毒,我们没有先例可循。我不可能手拿水晶球,预测未来。但是参照以往疫情暴发的情况进行判断,可能几个星期之后,当新的确诊病例数下降到两位数时,我们就能知道局面已经得到了控制。

梁教授刚才也讲到了这一点,现在新的确诊病例中,与武汉暴露史或居留、旅行史有关的病例数正在下降,可见来自于武汉的风险已经大幅下降。当然重要的是要管理现有病例。但我们已经由此对武汉是否还给外界带来疫情传播的风险有了判断。

梁万年博士:

我赞同布鲁斯先生的评价,我们也曾一起反复讨论。总的判断是,武汉现在仍然是中国新冠疫情的中心地区。目前的形势依然是严峻复杂的。但在某种程度上来说,现在是疫情防控能不能取得胜利的一个最关键时期。武汉每日新增病例数在下降,每日报告病例数在下降,重症病人、危重症病人所占确诊病人比重在下降,确诊病人病死率在下降,这些都是好消息,但是我们必须要认识到,现在每天的确诊病例数还有400左右,疑似病例数还有四五百,每天还有新发病人出现。这就意味着疫情还没有被我们完全遏制。但是我们有一个基本判断,武汉在早期是一个暴发流行阶段,这种病例快速增加的势头已经得到了有效遏制。

所以我们特别建议对武汉还是要全力强化防控措施,对外要强化防止输出,对内要抓两个关键点:一方面围绕传染源的发现、管理,也就是对患者、患者的密切接触者、疑似患者尽快诊断出来,把密切接触者都找出来,进行管理和治疗,这是防止新发病人的根本办法;另一方面对已经住院的病人要强化治疗,一是对大量轻症病人要采取有效的方法防止轻症转重,比如中医药的使用、综合疗法,二是对重症病人千方百计实行“四集中”,让他减少病死。这几点是最为关键的。

记者提问:

对中国的质疑怎么看?为什么世界卫生组织的联合专家考察组过了那么长时间才到达中国开展相关的工作?

Bruce Aylward博士:

世卫组织相关部门从疫情暴发之初就一直在中国,每天都与中国政府共同工作。而且从2020年1月21日起,世卫组织的团队就到达了武汉,可见我们从一开始就在,而且从未离开。而我们这个联合考察组的特别之处在于,成员由许多外部专家组成。我是在两周前收到邀请加入这个联合考察组的,而且组建这样一个团队确实需要一些时间。我们也都是紧赶慢赶,不停地在工作。我们现在来正恰逢其时,因为我们不可能一切从头开始,现在一些工作已经开展,正好可以对其效果进行评估。我们的驻华代表处也一直与中国国家卫生健康委就此疫情在多个领域开展密切合作。

说到数据的问题,我记不清以前自己是否回答过类似问题,但我也确实经常听到对每天病例数字变化提出的质疑。每当出现突发事件,尤其是当我们面对一种全新疾病时,我们都在努力搞清对病例的定义和其特点,希望能够尽快为患者提供治疗。这都需要时间,所以在数字上有些变化并不少见。每天的数据并不是主要问题,我最关注的是疫情的发展趋势。如果回顾一下中国的情况,我们会发现,虽然不同渠道的信息各不相同,但疫情趋势显而易见,符合逻辑。所以我就不对新闻里播出的数据进行评价了。疫情总的趋势是非常清晰的。病例数的上下浮动不足为奇,在我的职业生涯当中也遇到过许多类似需要解释数据的问题。

记者提问:

为什么说这次疫情是感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件?

梁万年博士:

关于新冠肺炎疫情为什么防控难度是最大,我感觉是以下几个原因,首先从病原学来看,它和SARS不同,目前了解,它的传播力高于SARS,它有一个指标“基本繁殖率”,也就是自然状态下这个疾病可以传几个人。这次我们考察团借鉴了前段时间有些学者的研究,做了综合分析,大概判断是2.0-2.5之间,这是它的传播力,也是比较快。尤其是在一个封闭状态下,它可能更高。第二个,从毒力上看,还有很多东西并不是很清楚。这个病毒的来源、致病力很多方面都不清晰。从这种疾病来看,它有很大的隐匿性,这是我们这次感受最深的一点。SARS一个很典型的症状就是发烧,几乎所有SARS病人都发烧而且是高烧,用测温计就可以识别出来,识别出来以后可以追踪密切接触者进行管理,意味着传染源能够很快得到控制。但这个病,从疾病的全貌来看,有无症状感染者、有轻症患者、有普通型肺炎、有重症肺炎,包括危重症肺炎。而无症状感染者、轻症患者、普通肺炎的比例,从现在资料来看占比比较大。如果没有及时就医,不论是患者,还是医务工作者,都很难发现,发现不了就难以控制,密切接触者也无法发现和管理。这种隐匿性是新冠肺炎和SARS非常不同的特点。

再一个从临床学来看,早期感染的大部分病人可能只有轻微呼吸道症状,一部分病人有发烧、有咳嗽,有一些轻微呼吸道症状,进展很缓慢,但是往往很多病人,一周以后可能突然出现病情变化,体征和症状并不成比例。这个病对老年人,对一些存在基础疾病的患者,从现有资料来看,似乎它的毒力、致病力比较强,表明了它独特的临床特点。

第三,到现在为止,从对易感人群的保护来看,还没有有效的疫苗。所以从控制传染源、切断传播途径、保护易感人群三方面来看,对比新中国成立以来历次新发传染病和重大公共卫生事件,确实是防控难度最大的一种传染性疾病或突发公共卫生事件。

记者提问:

请问布鲁斯·艾尔沃德先生,我能够理解你讲到的一条核心讯息就是中国全政府、全社会的方法是值得其他国家遏制病毒蔓延过程中采用和借鉴的,但是比如封城这样的做法在很多国家是不切实际的,意大利采取了仿效的做法,对某个城市进行了类似的限制措施。除此之外还有什么其他的坚定有力的措施是您推荐的吗?

Bruce Aylward博士:

这其实是一个很好的问题,因为存在这样的偏见,即认为武汉方式、湖北方式就是中国方式,但事实并非如此。武汉方式、湖北方式是中国方式中的一种特殊方式,适用于出现社区传播的地区。我们在其他一些地方见到的实际都是家庭聚集性病例,并没有产生二代传播,所以说这些地区的做法过时并不公平,事实上这些做法相当现代,目的是为了迅速地找到每一个感染者,穷尽式地追踪到密切接触者并进行隔离,也许他们还没有症状就已经被感染了。认真推广最基本的卫生措施,包括不断地向公众强调勤洗手的重要性。像我们做卫生的都知道,30%的呼吸道传染性疾病是通过手接触传播的。然后在此基础上取消公众聚集的活动,关闭学校,暂停返工复工这些再慢慢进展到比较严厉的强有力的措施。

在最初我们考察团接触过程中,我与梁博士也有沟通,我经常说这是中国方式,他会告诉我,不是的,这不是中国的方式,中国的方式是因地制宜的方式,是具体问题具体分析的方式。当然在我们传承公共卫生这些最经典做法的时候我们要用现代化的技术方法,因为病毒和疾病的演变本身是快的,我们要快速地去应对。我想强调的是我们并不需要在不必要时采用封城的方式,也并不需要等到当一种疾病到了大暴发的情况下再迟缓地考虑其缓解的情况。有一条中间道路可以去走的,那就是像这些经典的方式以现代化的技术性的方法去加速其应对,这样一条中间道路的效果,让我很惊讶,我的这些同仁也很惊讶,当然这需要全社会有这样的凝聚力,愿意做出这样的承诺,需要政府坚定有力的领导力去汇集相关的资源,这样有清晰的领导力,明确的方向,我认为在这样的突发公共卫生事件的情况下是可以凝聚起民众的力量的,所以我想强调的是这种传统的经典的方法是奏效的,在中国是奏效的,让我们同样效仿。

所以我也想借此机会向梁博士深深地致歉,因为最初我也不断地说这就是中国的方式,但是他不厌其烦地非常耐心地一次又一次地跟我解释:不,这只是广东方式,这只是北京方式,有众多的工具而最基本的经典的东西是不变的。感谢你的耐心。

热门文章

版权声明:本平台所有注明“原创”的作品,版权归“医牛”所有,未经书面授权,任何媒体、网站和个人禁止进行转载、摘编、复制等任何使用,未经授权使用将承担相应法律责任。授权转载时须注明“来源; 医牛健康资讯网”。本平台所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。图片均来自于网络,版权属于原作者。